‘KAIST에 학점없는 <융합인재학부>를 신설’, 학점을 없애고 책 100편의 서평을 내면 졸업 가능이라는 동아일보에 실린 정재승 교수에 관한 기사는 필자에게 만감을 교차시키며 읽는 내내 눈물을 흘리게 만들었다.

학창시절 필자는 당시의 학제, 제도, 법에 관해서는 한 번도 의심해본 적이 없었다. 한번 정해지면 불변인 진리라고 생각했다. 학생들은 그냥 이 사회가 정한 룰에 따라 살아야하는 것이라 생각했다. 박사 과정은 왜 4년, 5년이나 해야 하는 지, 군필이 안 된 남자들은 해외에 왜 나갈 수 없는 것인지, 학교에서 배운 것을 사회에서 사용하지 못하는 학위들이 무슨 의미가 있는지 생각하려들지 않았다. 수학천재라 불릴 만큼 학교를 대표해 수많은 수학경시대회를 나갔지만, 학교를 졸업하니 사회에서 더 이상 미적분도, 삼각함수도, 에너지 보존법칙도, 엔트로피 법칙도 쓸 일이 없어졌다. 현재도 왜 이런 것들을 배워야 하는지를 몰라, 학업에 의미를 못 찾고 방황하는 학생들을 보면 안타깝기 그지없다.

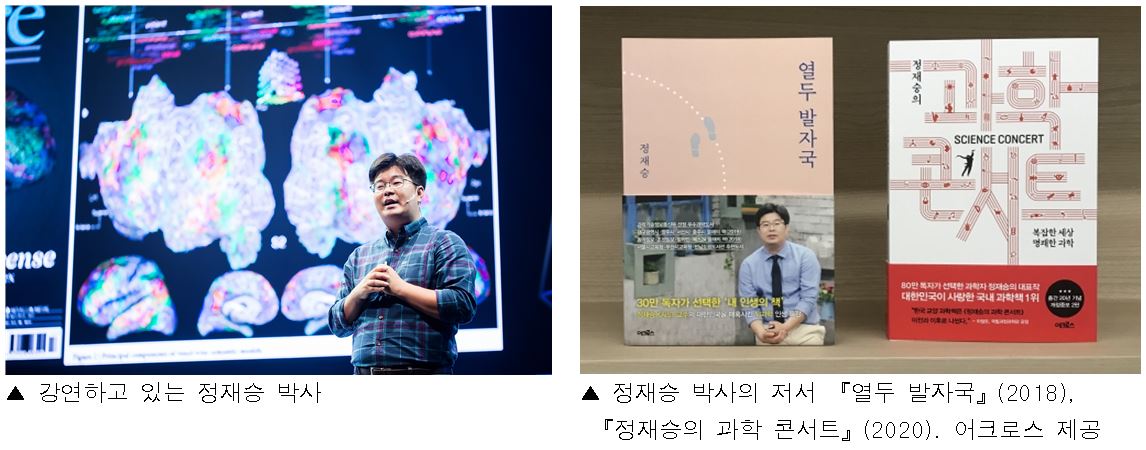

4차 산업혁명 시대에 걸맞은 교육과 인재 육성을 위해 KAIST의 정재승 교수는 ‘융합인재학부’의 학부장을 맡아 전통적인 학문 간 장벽을 넘어 문제해결형 인재를 양성하는 것을 목표로 파격적인 커리큘럼과 방법들을 담은 교육혁신을 제시하였다. [https://www.donga.com/news/article/all/20201013/103375868/1, 동아일보(2020.10.13.)]

사람들은 이 기사를 보았을 때, 과연 어떤 생각을 할까? ‘책만 읽으면 졸업할 수 있나 보다, Pass만 받으면 된다니 너무 편하겠다.’, ‘과연 여기 졸업해서 취직이 잘 될까?’, ‘파격적인데, 이것이 제대로 운영이 될까?’ 말들이 많다.

조금만 생각해봐도 이것은 KAIST 내에서만이 아닌 범국가적인 제도하에서 보았을 때, 여러 가지가 우려된다. 현실에서는 대학원 진학 및 취업 시 작성하는 이력서에는 ‘졸업학과’와 ‘졸업평점’ 기재란이 있고, 기업이나 기관, 심지어 외국에서조차 이 학부를 나온 학생들을 어찌 평가하고 받아들일지는 아직 아무도 장담하지 못하기 때문이다.

또, 아무리 혁신을 중요시하고 강조하는 KAIST라 할지라도 이런 파격적인 시도는 제도권 내의 교수 사회에서 무성한 반대와 질시, 따가운 시선, 무성한 뒷말들을 만들어 내고, 심지어 ‘왜 힘들게 이런 일들을 굳이 하려 할까?’하며 안타까운 시선으로 보는 사람들도 생겨난다.

융합인재… “언젠가 이렇게 다방면에 창의롭고, 열려있고, 일이든 기술이든 학문이든 '연결'을 시킬 수 있는 인재를 시대가 요구할 것이다. 문·이과를 넘나들고, 온갖 상상력과 창조적인 생각이 가득하고, 학문 간의 경계가 없어지는 그런 시대가 올 것이다.” 필자가 1994년도 KAIST 석사를 졸업하고 사회에서 여러가지 일을 하면서 절실히 깨달은 입버릇처럼 주장한 말이다.

정재승 박사는 말한다. "새로운 시도는 늘 우려의 시선으로 쳐다본다. 복잡계 물리학을 뇌에 적용할 때도 그랬고, 물리학과 졸업생이 의대에 연구원으로 갈 때도 그랬고, ‘10월의 하늘’1)을 시작할 때도 그랬고, 뇌공학이라는 듣도 보도 못한 학문을 시작할 때도 그랬고, 미래전략대학원을 이끌 때도, 신경건축학회를 만들고 스마트시티를 마스터플래닝 할 때도 마찬가지였다." [KAIST, ‘융합인재학부’ 신설 교육혁신 실험나서, 동아일보(2020.10.13.) 발췌]

KAIST가 배출한 자랑스런 정재승 박사… 과학콘서트 저자이자 강연자로 과학의 대중화에 앞장선 KAIST의 바이오 및 뇌공학과 교수이다. 후배지만 선배보다 현명하고, 능력 있고, 그 능력을 자기만 가지려 하지 않고 많은 이들과 나누려는, 끊임없이 여러가지 창의로운 길을 제시하며 누구도 가지 않는 길에 두려워하지 않고 제도권에 도전하는, 그리고 그것을 행동으로 옮기는, 이 시대의 진정한 작은 거인이다.

이 한 사람이 100명, 1000명, 아니 수십만 명의 미래인재를 만들어 낸다. 그리고 이들은 우리 미래의 삶에 많은 영향을 끼치게 된다. 굳이 내가 나서서 '모난 돌'이 될 필요 없다는 식의, 내 밥그릇, 내 영역 챙기기에 급급한 이 시대에, 이런 선각자의 위치에 서야 한다는 것, 사명감 소명감이 없이는 결코 쉽지 않은 일이다. 이것이 얼마나 무모하고 힘겨운 시도였다는 것을 역사는, 후세는 말하게 될 것이다.

누구도 가지 않은 길을 가는 정재승 박사에게, 사회적 책임감을 다하지 못한 선배로서의 미안한 마음과 함께, 진심어린 응원, 꼭 해내리라는 믿음의 응원과 지지를 보낸다.

“정 박사님, 박사님의 진정성을 믿습니다. 그리고 이 혁신이 울림이 되어 이 사회를 바꾸게 될 것입니다!”

1) 10월의 하늘 : 과학자들이 전국 작은 도시 도서관에서 해마다 10월의 마지막 토요일 오후에 과학강연을 기부하는 행사. 2010년 정재승 박사가 시작해 2020년에는 전국 100개의 도서관에서 100명의 과학자들이 참여한 큰 과학 행사로 발전했다.

◆ 칼럼니스트 김혜영 교수(sweetcandice@hanmail.net)

KAIST 신소재공학 전공 학·석사학위를 받고 KAIST홍보이사, KAIST입학사정관원, 민주평화통일자문위원, ㈜엠지텍 부사장, 한국열린사이버대학교 교수, 잉글리쉬나라 대표, 용인시디지털산업진흥원 창업지원센터장을 역임했다. 용인 관내기업의 창업지원 및 용인시 초·중·고 IT/SW코딩교육을 총괄 운영했으며, 현재, (사)시니어벤처협회 부회장, 중소벤처기업부 멘토위원, 법무부 교정위원, 경기도 소재부품산업 육성위원 및 기술개발사업 심사위원, 4차 산업혁명 강연자, 교육전략가, 진로전문가, 그리고 '김혜영 TV' 유튜버로서 왕성하게 활동하고 있다.